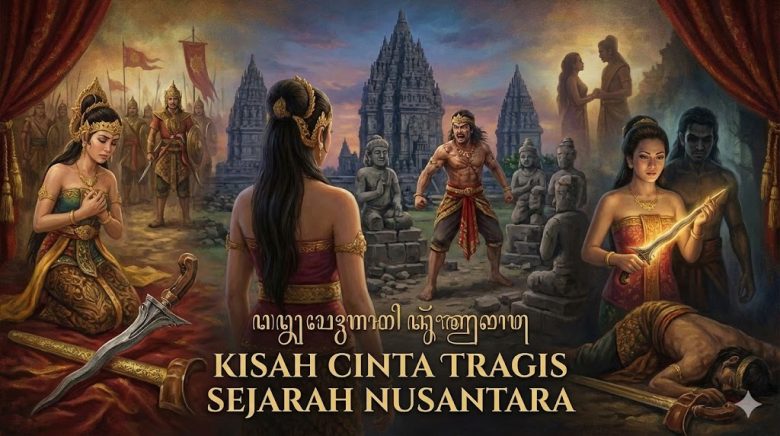

Kisah Cinta Tragis dalam Sejarah Kerajaan di Nusantara

contactoscontransexuales – Pernahkah Anda berdiri di depan candi megah atau situs bersejarah, lalu bertanya-tanya: emosi apa yang tertanam di balik bebatuan dingin ini? Sejarah seringkali diajarkan kepada kita sebagai deretan angka tahun, perang perebutan wilayah, dan daftar nama raja yang membosankan. Padahal, jika kita mau menyingkap tirai debu masa lalu, sejarah kerajaan di Nusantara dibangun di atas fondasi yang jauh lebih manusiawi: ambisi, pengkhianatan, dan tentu saja, cinta yang berdarah.

Cinta dalam konteks kekuasaan kuno bukanlah dongeng pengantar tidur yang manis. Di masa itu, pernikahan adalah strategi politik, dan penolakan bisa berarti perang. Ketika kita bicara soal romansa masa lalu, kita tidak bicara tentang “hidup bahagia selamanya,” melainkan tentang pengorbanan nyawa dan sumpah serapah yang melegenda.

Bayangkan Anda hidup di masa di mana “menolak cinta” seorang penguasa bisa membuat satu kerajaan runtuh. Ngeri, bukan? Dari sekian banyak narasi yang beredar, ada beberapa kisah cinta tragis yang begitu ikonik hingga batas antara fakta sejarah dan mitos menjadi kabur. Mari kita telusuri jejak patah hati para bangsawan masa lampau yang kisahnya masih bergema hingga hari ini.

Roro Jonggrang: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan yang Menjadi Batu

Siapa yang tidak kenal dengan legenda yang satu ini? Kisah Roro Jonggrang adalah masterpiece dari cerita rakyat Jawa yang berlatar belakang masa transisi kerajaan Hindu-Buddha. Legenda ini begitu kuat hingga melekat erat pada Candi Prambanan dan Candi Sewu.

Alkisah, Bandung Bondowoso, seorang pangeran sakti yang berhasil menaklukkan Kerajaan Baka, jatuh hati pada putri musuhnya yang jelita, Roro Jonggrang. Namun, sang putri tidak sudi menikahi pembunuh ayahnya. Alih-alih menolak langsung (yang pasti akan membuatnya mati konyol), ia mengajukan syarat mustahil: buatkan 1.000 candi dalam satu malam.

Kita tahu akhir ceritanya. Bondowoso yang dibantu pasukan jin nyaris berhasil, namun digagalkan oleh kecerdikan Roro Jonggrang yang memukul lesung agar ayam berkokok, menandakan pagi palsu. Murka karena ditipu, Bondowoso mengutuk sang putri menjadi arca ke-1.000.

Insight Sejarah: Meskipun ini adalah legenda, para sejarawan sering mengaitkan kisah ini dengan dinamika politik Kerajaan Mataram Kuno. Ada dugaan bahwa ini adalah metafora dari pernikahan politik antara Rakai Pikatan (Wangsa Sanjaya) dan Pramodawardhani (Wangsa Syailendra). Candi-candi tersebut adalah bukti sejarah penyatuan dua wangsa, namun narasi Roro Jonggrang memberikan “bumbu” dramatis yang menggambarkan betapa sulitnya penyatuan dua kubu yang berbeda latar belakang.

Perang Bubat: Pernikahan yang Berubah Menjadi Lautan Darah

Jika kisah Roro Jonggrang kental dengan nuansa mitos, maka kisah Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citraresmi adalah tragedi politik yang tercatat jelas dalam sejarah kerajaan Majapahit. Ini adalah definisi sesungguhnya dari cinta yang kandas karena ambisi politik.

Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang agung, jatuh cinta pada lukisan Putri Kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka. Niat awalnya murni: pernikahan didasari rasa suka dan keinginan mempererat hubungan diplomatik. Rombongan Kerajaan Sunda pun datang ke Majapahit dengan niat mengantar pengantin.

Namun, Gajah Mada, sang Mahapatih dengan Sumpah Palapa-nya, melihat ini sebagai peluang penaklukan. Ia menuntut agar Dyah Pitaloka diserahkan bukan sebagai pengantin setara, melainkan sebagai tanda takluk Sunda pada Majapahit.

Harga diri Kerajaan Sunda tersinggung. Terjadilah Perang Bubat yang tidak seimbang. Seluruh rombongan Sunda, termasuk Raja Sunda, tewas dibantai. Dyah Pitaloka, meratapi kematian ayahnya dan kegagalan pernikahannya, memilih melakukan bela pati (bunuh diri demi kehormatan). Hayam Wuruk patah hati seumur hidup, dan hubungan Sunda-Jawa menjadi dingin selama berabad-abad.

Ken Dedes dan Tunggul Ametung: Kecantikan yang Membawa Kutukan

Dalam babad tanah Jawa, Ken Dedes disebut sebagai wanita Nareswari, wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di Jawa. Namun, jalan menuju takhta itu dipenuhi darah dan perselingkuhan yang berujung maut.

Kisah ini bermula dari penculikan. Tunggul Ametung, seorang akuwu (setara bupati) Tumapel, menculik Ken Dedes untuk dijadikan istri paksa. Kisah cinta tragis ini sebenarnya dimulai tanpa ada cinta sama sekali dari sisi wanita.

Kemudian muncullah Ken Arok, pengawal Tunggul Ametung yang terpesona melihat betis Ken Dedes yang bersinar (tanda wahyu keprabon). Didorong oleh ambisi kekuasaan dan nafsu memiliki Ken Dedes, Ken Arok memesan keris sakti pada Mpu Gandring. Ia membunuh Tunggul Ametung, merebut takhtanya, dan menikahi Ken Dedes yang sedang mengandung anak Ametung.

Tragedi ini melahirkan “Kutukan Mpu Gandring,” di mana keris tersebut akan membunuh tujuh turunan Ken Arok. Sejarah Singhasari kemudian dipenuhi dengan intrik saling bunuh antar saudara tiri demi memperebutkan kekuasaan, sebuah warisan kelam dari cinta segitiga yang brutal.

Pranacitra dan Rara Mendut: Romeo dan Juliet ala Mataram

Lompat ke era Kesultanan Mataram Islam, ada kisah Rara Mendut yang menolak menjadi selir Tumenggung Wiroguno, seorang panglima perang kepercayaan Sultan Agung.

Rara Mendut adalah tawanan perang dari pesisir utara (Pati) yang dibawa ke ibukota Mataram. Wiroguno yang tua tergila-gila padanya, namun Mendut dengan berani menolak. Ia lebih memilih membayar pajak yang sangat tinggi daripada harus melayani Wiroguno. Di sinilah sisi menariknya: untuk membayar pajak itu, Mendut berjualan rokok yang sudah dihisap bibirnya (rokok klembak menyan). Rokok bekas bibir Mendut justru laku keras karena kecantikannya yang membius.

Di tengah perjuangannya, ia jatuh cinta pada Pranacitra, seorang pemuda tampan. Mereka mencoba melarikan diri bersama namun tertangkap. Wiroguno yang murka membunuh Pranacitra. Tidak rela hidup tanpa kekasihnya dan menolak menyerahkan tubuhnya pada Wiroguno, Rara Mendut pun bunuh diri dengan keris milik Pranacitra tepat di depan sang Tumenggung.

Insight Budaya: Kisah ini bukan sekadar roman picisan. Rara Mendut dianggap sebagai simbol perlawanan perempuan dan otonomi tubuh di tengah budaya patriarki feodal Jawa yang kental. Ia menolak tunduk pada kekuasaan, bahkan jika nyawa taruhannya.

Jayaprana dan Layonsari: Loyalitas yang Dikhianati Raja

Bergeser ke Pulau Dewata, Bali memiliki kisah cinta tragis yang tak kalah menyayat hati dalam Babad Jayaprana. I Nyoman Jayaprana adalah seorang abdi setia yang sangat disayang oleh rajanya di Kalianget. Ia menikah dengan Ni Layonsari, wanita yang cantiknya luar biasa.

Sayangnya, sang Raja justru terbutakan nafsu melihat kecantikan Layonsari. Raja membuat siasat licik. Ia memerintahkan Jayaprana untuk memimpin pasukan berperang ke wilayah terpencil di Teluk Terima. Sebagai abdi setia, Jayaprana berangkat meski perasaannya tidak enak.

Sesampainya di tujuan, Patih yang mendampinginya dengan berat hati membacakan surat rahasia dari Raja: Jayaprana harus dibunuh agar Raja bisa memiliki Layonsari. Jayaprana, mengetahui ini adalah titah raja, menyerahkan nyawanya dengan pasrah sebagai bentuk loyalitas tertinggi, meski ia tidak bersalah.

Ketika kabar kematian (palsu) Jayaprana akibat “perang” sampai ke istana, Raja mencoba melamar Layonsari. Namun, setelah mengetahui kebenaran bahwa suaminya dibunuh atas perintah Raja, Layonsari memilih menghunus keris dan bunuh diri (mesatya) daripada harus menikahi pembunuh suaminya.

Mengapa Kita Terobsesi dengan Tragedi Masa Lalu?

Jika kita renungkan, mengapa cerita-cerita sedih ini justru lebih awet daripada kisah bahagia? Jawabannya sederhana: tragedi memberikan pelajaran moral yang kuat.

Kisah Roro Jonggrang mengajarkan bahwa cinta tak bisa dipaksakan dengan tipu muslihat. Perang Bubat mengingatkan kita bahwa ambisi politik yang tak terkendali bisa menghancurkan hubungan kemanusiaan. Sementara Rara Mendut mengajarkan tentang harga diri.

Dalam sejarah kerajaan, batas antara fakta dan fiksi memang seringkali tipis. Babad dan kidung seringkali ditulis dengan campuran mitos untuk mengagungkan atau menyindir tokoh tertentu. Namun, inti dari cerita-cerita ini tetap relevan: bahwa di balik mahkota emas dan tembok istana yang kokoh, para raja dan ratu hanyalah manusia biasa yang rapuh terhadap panah asmara.

Kesimpulan

Sejarah Nusantara tidak hanya dibangun oleh pedang dan darah, tetapi juga oleh air mata dan patah hati. Dari legenda 1.000 candi Roro Jonggrang hingga pengorbanan Dyah Pitaloka, kita belajar bahwa kekuasaan sebesar apa pun tidak mampu mengendalikan cinta.

Lain kali Anda berkunjung ke situs sejarah seperti Prambanan atau Trowulan, cobalah diam sejenak. Mungkin angin yang berhembus di sana masih membawa sisa-sisa rindu dan dendam dari masa lalu. Sejarah kerajaan bukan benda mati; ia hidup dalam setiap kisah cinta tragis yang terus diceritakan turun-temurun. Apakah Anda siap menelusuri jejak mereka lebih jauh?